サイト内更新情報(Pick up)

2025年5月22日

後遺障害

後遺障害が認定されるまでの手順と期間

後遺障害を認定してもらうためには、まず後遺障害診断書を作成してもらうことが不可欠です。後遺障害診断書がないと、自動車賠償責任保険による後遺障害の認定は・・・

続きはこちら

2025年4月14日

損害賠償金

交通事故の被害者が受け取れる慰謝料はどのように計算されますか?

交通事故における慰謝料とは、交通事故被害者が交通事故にあって怪我をして痛い思いをしたり、病院に通院をしなければならなくなって本来できたことができなくな・・・

続きはこちら

2025年4月11日

後遺障害

交通事故で顔に傷が残った場合

顔に瘢痕(はんこん)が残ってしまうことを「外貌醜状」と表現します。交通事故で、顔に傷が残ってしまった場合で、自賠責の基準に該当する場合には、その傷の大・・・

続きはこちら

2025年4月4日

治療

治療費の被害者請求のメリット・デメリット

交通事故の被害に遭われて怪我を負った場合、医療機関で治療を受ける必要があります。医療機関で治療を受けるためには、治療費が必要となります。加害者が任意保・・・

続きはこちら

2025年4月3日

その他

交通事故における通院と保険会社対応

交通事故に遭った場合、被害者は、相手方保険会社とやり取りをしながら、通院治療を受けることになります。相手方の保険会社からは、定期的に、治療状況を確認す・・・

続きはこちら

2025年3月10日

後遺障害

治療を受けても痛みが残った場合の対応

治療を受けても痛みが残ってしまった場合には、自賠責保険会社に対する後遺障害申請を検討する方もいらっしゃると思います。後遺障害が認定された場合に・・・

続きはこちら

2024年10月31日

治療

交通事故のケガで通院した場合の病院への支払い

交通事故によるケガの治療費の支払いは、原則として加害者が加入している任意保険会社が行います。本来は、医療機関が被害者に対して治療費の請求権を有し、被害者は・・・

続きはこちら

交通事故に関する記事の更新情報

こちらでは、当サイトで最近更新された記事について紹介しています。サイト内の記事は随時更新しており、多くの情報を提供できるよう努めています。

-

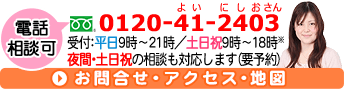

交通事故のご相談は当法人へ

当法人では交通事故の案件に集中的に取り組む弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。また、相談者・依頼者の方にご満足いただけるよう日々研鑽しています。

-

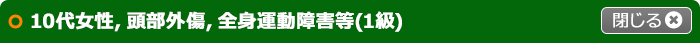

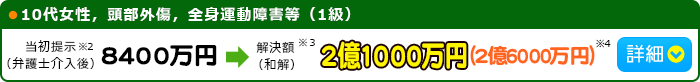

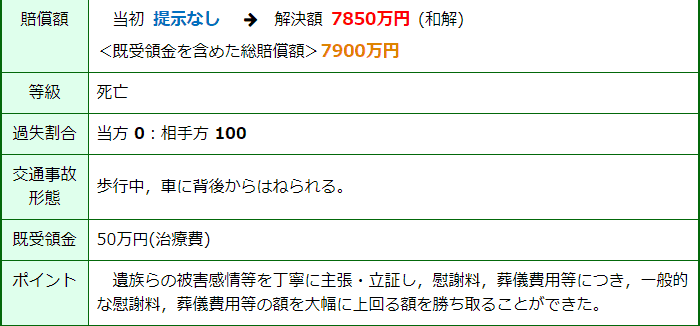

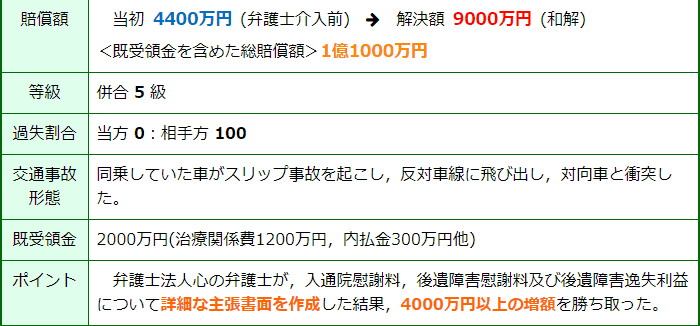

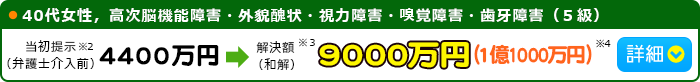

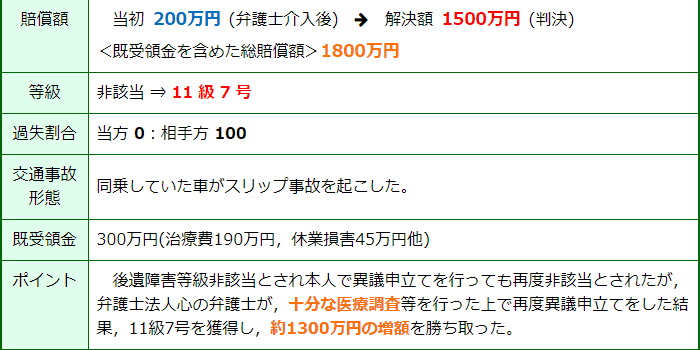

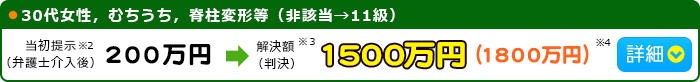

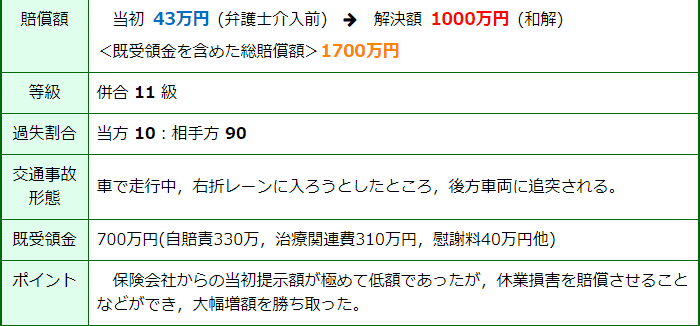

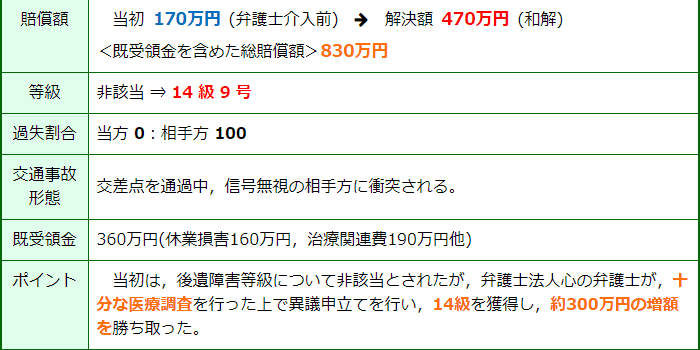

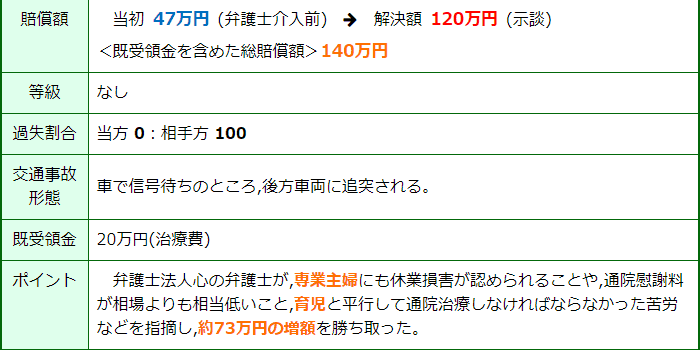

当法人の解決実績

こちらでは、当法人が過去に解決した交通事故案件について紹介しています。

-

示談金がご不安な方へ

保険会社提示の示談金が適切かどうか無料でアドバイスいたします。

-

適切な後遺障害等級の獲得

お怪我の状態などから、適切な等級についてアドバイスいたします。

-

費用面でもご満足を

多くの方からご相談いただけるよう、費用の安さにもこだわっています。

アクセスしやすい事務所です

当事務所は船橋駅から歩いてお越しいただける、アクセスしやすい事務所です。また、電話・テレビ電話相談にも対応していますので、遠方の方もご相談ください。

保険会社から治療費の打ち切りの連絡が来たら

1 治療費の打ち切りとは

交通事故が起きて、被害者がケガをした場合、被害者の治療費を加害者側の保険会社が直接医療機関等に支払う対応(これを、「一括対応」といいます。)をしています。

加害者側は、交通事故の治療として相当因果関係が認められる範囲でしか法的に支払う義務がないため、一定期間を経過するまでは、治療費を支払ってくれますが、一定期間を過ぎた後は、治療費の支払いを拒んできます。

これを、治療費の打ち切りといいます。

被害者の方からすれば、まだ痛みがあって完治していない段階で治療費の支払いをストップさせられてしまうことは納得がいかないと思います。

この保険会社の打ち切りが、法的に妥当かどうかは、最終的には裁判所の判断にゆだねるしかないのですが、交通事故案件において、全て裁判をするわけではないため、まずは、弁護士までご相談されることをお勧めいたします。

2 弁護士へアドバイスを求める

⑴ 不当な打ち切りである場合

事故状況(事故態様や修理金額など)や、傷病名、受傷部位、治療状況、年齢等から判断して、あまりに治療費の打ち切りが早い場合には、打ち切りの延長交渉をする必要があります。

中には、治療金額が100万円であろうと200万円であろうと、強引に3か月で打ち切ってくる保険会社もあります。

その保険会社の全ての担当者がそのような強引な打ち切りをしてくるというわけではないのですが、そのような対応をしてくる担当者が多いという印象がある保険会社が存在するのは事実です。

⑵ あながち不当な打ち切りとまではいえない場合

被害者の方は、痛みが治らないうちは、加害者が治療費を負担しつづけるべきだとお考えの方もいるかもしれませんが、実は、交通事故の賠償実務の運用ではそうはなっておりません。

簡単にいえば、治療の効果があるうちは加害者が負担すべきであるが、治療の効果があまり認められなくなってきた場合には、もう加害者は負担する義務まではないとされています。

治療の効果があるかないかは、とくにむちうち症状の方は、医学的に証明するのが困難なことがしばしばあります。

よく保険会社側からだされる、医学意見書や論文などでは、むちうちはせいぜい3か月で症状固定だという医学的見解もあるほどです。

諸事情から判断して、あながち不当な打ち切りではないと認められるような場合には、弁護士が介入しても、打ち切りの時期を延長させることは困難な場合もしばしばあります。

交通事故についてよくあるご相談

1 賠償金はどれくらいもらえるのですか?

⑴ 治療中の方の場合

損害賠償金は、治療費、入通院交通費、休業損害、傷害(入通院)慰謝料で主に構成されています。

この中の「傷害慰謝料」は、入通院期間の長さによって決まる項目です。

治療中の方は入通院期間が確定していないため、この傷害慰謝料がいくらになるかはまだ分からない状態です。

このような場合には、「仮に通院期間が〇か月だった場合には、〇万円くらいです」とご案内しております。

⑵ 治療を終えた方

ア 後遺障害の等級が確定していない場合

この場合には、事故日から症状固定日ないし打ち切り日までの期間に応じた傷害慰謝料や休業損害等までは算定可能です。

後遺症が残っている方は、後遺障害の等級が確定しないと後遺障害部分の損害額(後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益など)の目安をお伝えすることが難しくなってきます。

「そもそもどれくらいの等級になりそうか」ということについては、当法人の「後遺障害適正等級無料診断サービス」を利用することで予想させていただくことができますので、知りたい方はこちらのサービスをご利用ください。

イ 後遺障害等級が認定されている場合

認定されている等級ですと、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の目安金額などをご案内することはできます。

後遺障害の種類によっては、そもそも逸失利益が認められる可能性が低かったり、いくらか制限されたりすることもありますので、その点のご説明も可能です。

2 後遺障害の等級がつく可能性はどれくらいですか?

⑴ 圧迫骨折や外貌醜状の場合

この種類の後遺症の場合、事故との因果関係が否定されない限り、基準を満たしていれば等級が認定される可能性が高いです。

⑵ むちうちの場合

むちうちで後遺障害等級14級が認定される場合は、様々な諸事情(年齢、事故の衝撃の大小、通院頻度、期間、他覚所見の有無等)を総合的に勘案して14級か否かが判断されます。

そのため、正確な予測はなかなか難しいといえます。

⑶ 可動域制限の場合

骨折を伴わない可動域制限については、自賠責では評価してもらえないことが多いと思ってください。

自賠責は可動域の数値だけから判断するのではなく、その部位にどのくらいの骨折があって、それがどれくらい治っているかという観点からも判断されます。

そのため、「その治り具合であれば、そのような可動域制限は生じないはずだ」として、必ずしも数値どおりに可動域制限での等級認定をしてもらえるとは限りませんのでご注意ください。

交通事故に詳しい事務所を探す際のポイント

1 交通事故に「強い」「詳しい」という文言だけで判断しないこと

「交通事故」「弁護士」とキーワードをいれて、検索エンジンで検索すると、たくさんの弁護士事務所がでてきます。

たくさん出てくるため、どこの弁護士に頼めばいいのか頭を悩ませてしまっていることかと思います。

ここで気を付けたいのは、交通事故に「強い」「詳しい」という文言だけに惑わされてはならないということです。

これは、例えば、飲食店が自分の店の料理はおいしいですと宣伝しているようなものだと思ってください。

残念ながら宣伝文句で自称「強い」「詳しい」という弁護士も混ざってしまっているかもしれません。

では、実際に本当に交通事故に強い弁護士、詳しい弁護士が在籍している事務所はどのように探せばよいのでしょうか。

2 相談件数、解決実績が多い弁護士事務所かどうか

一つの目安として、相談件数が多くて、実際に事件を処理した解決実績が多い事務所は、それなりに詳しい弁護士がいるといってよいでしょう。

ただし、弁護士の在籍人数が多いだけで、しっかりと指導を受けていない弁護士にあたってしまうこともあるかもしれませんので、解決件数だけをもとに選ぶのは慎重になった方がよいかもしれません。

3 後遺障害等級認定の審査機関に勤めていたスタッフが在籍しているかどうか

後遺障害等級認定については、損害保険料率算出機構という機関で行われます。

交通事故の問題解決に本当に力を入れて取り組んでいる事務所であれば、このような機関に勤めていたスタッフをヘッドハンティングする等の取り組みを行っているかもしれません。

まれに、医師免許を持つ人がいる、医学博士が在籍している等とうたう事務所もありますが、医者は後遺障害診断書を書くだけであって、後遺障害等級の認定審査にかかわるわけではありませんので注意が必要です。

4 お困りの際は当法人へ

当法人は交通事故の問題解決に力を入れて取り組んでおり、解決実績も多くあります。

ご依頼の際は、交通事故のご相談を集中的にお伺いしている交通事故担当の弁護士が解決に向けてのサポートを行いますので、複雑な事故に遭われた方等も安心してお任せください。

また、当法人には、実際に後遺障害等級認定審査機関で勤務していたスタッフが在籍しております。

当法人の交通事故担当の弁護士は、その者たちと連携して後遺障害等級認定の案件に対応しているため、より適切に対応することが可能です。

交通事故における弁護士費用特約の利用

1 交通事故における弁護士費用特約とは

交通事故における弁護士費用特約とは、交通事故にあってしまった被害者の方が弁護士に依頼をする場合、その依頼にかかる費用を、ご加入の弁護士費用特約の保険会社が代わりに支払うという制度です。

多くの場合、300万円までという上限はありますが、大きい事故でなければ、弁護士費用特約の範囲内で弁護士への支払いが済みますので、ご自身で費用を負担することなく弁護士に依頼をすることができます。

また、大きい事故の場合でも、弁護士費用特約の範囲のお金については保険会社が負担してくれることになるので、依頼をする被害者の方の費用負担はかなり小さくなります。

2 弁護士費用特約を使うことにデメリットはないのか

弁護士費用特約を使うことによって、被害者がデメリットを被ることはほとんどありません。

多くの弁護士費用特約は、これを使っても翌年以降の保険料が上がることはありません。

また、1事故あたりの上限額は決められているものの、使った回数による制限等はないので、軽い事故で弁護士費用特約を使ったことによって、今後の大きい交通事故で弁護士費用特約が使えなくなるということはありません。

もし、心配な場合には、ご自身の加入されている弁護士費用特約の保険会社に確認をしていただくと安心です。

3 交通事故にあってしまって弁護士費用特約に加入している方は

交通事故の被害者の方は、お身体を怪我されて痛い思いをしている中、相手方保険会社とやりとりをしなければならない等、色々と大変な思いをされていることかと思います。

弁護士にご依頼いただけましたら、各種手続きや保険会社とのやりとり等を弁護士が代理で行えるようになりますので、被害者の方のご負担も軽くなるかと思います。

さらに、当法人はより安心して交通事故のお悩みをお任せいただけるよう、交通事故事件を集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士がご相談に乗らせていただきます。

弁護士費用特約を使っていただきましたら、弁護士への相談・依頼の費用についても心配することなくご相談いただけるかと思いますので、お気軽にご連絡ください。

交通事故における示談交渉とは

1 交通事故の示談交渉とは何を行うのか

交通事故の示談交渉は、事故の当事者同士や当事者の代理人が話し合いを行い、損害賠償金額について決めていく手続きとなります。

当事者同士で交渉を行うことはまれで、保険会社や弁護士などが代理人として交渉することが多いでしょう。

示談交渉においては、事故の当事者双方が合意をしなければ和解をすることはできません。

双方の合意が得られない場合には、示談交渉を打ち切って、裁判などの別の手続きに進むことになります。

しかし、裁判などの手続きは示談交渉と比較して時間も手間もかかるケースが多いため、通常はお互いがなんとか譲歩できる内容を探りながら示談交渉で決着をつけるよう目指すことになります。

2 交通事故の示談交渉で注意すべきこと

交通事故の示談交渉では、治療費や交通費に加え、入通院慰謝料・休業損害等を損害賠償金として請求することができます。

しかし、保険会社から提示される示談金案に、これらの項目が漏れなく含まれているとは限りません。

例えば、専業主婦であったとしても、働いているご家族のために家事をして家族の稼働を支えているのであれば、家事従事者の休業損害を請求できる場合があります。

しかし、相手の保険会社から提示される示談金案には、休業損害については0円と書かれていることや、休業損害の項目自体が削除されていることが少なくありません。

適切な賠償金を受け取るためには、被害者の側が示談金で受け取れる項目を把握し、項目がなかったり金額が少なかったりした場合には、適切な額を支払うように交渉する必要があります。

3 示談交渉は弁護士への相談をおすすめします

上で述べた通り、交通事故の示談交渉を適切に進めるには様々な知識が必要となります。

しかし、被害者の方が知識を集めて交渉を進めようとしたとしても、相手方となる保険会社は様々な事故対応や示談をしており、経験や知識が豊富にありますので、上手く言いくるめられてしまうことも多いです。

保険会社と対等に交渉を行い、適切な損害賠償金を獲得するのは簡単なことではないかと思われますので、交渉のプロである弁護士にお任せいただくことをおすすめいたします。

当法人も、依頼者の方の代理として交通事故の示談交渉を行っております。

交通事故に精通している弁護士が、依頼者の方が適切な賠償を受けられることを目指して、示談金案の精査や保険会社との交渉等を行いますので、安心してお任せいただければと思います。

船橋にお住まいの方からのご相談・ご依頼も承っておりますので、交通事故の示談交渉を依頼できる弁護士をお探しの際は、当法人までお気軽にご連絡ください。

弁護士に依頼した場合の過失割合

1 弁護士に依頼すると過失割合は変わるのか

変わることもありますが、必ず過失割合が変わるわけではありません。

以下、説明していきます。

2 過失割合が決まる仕組み

⑴ 事故類型ごとに基本過失割合が決められている

過失割合は、事故類型ごとに基本過失割合が決められています。

裁判所が作成した別冊判例タイムズNo.38という緑の表紙の本がありまして、交通事故実務では、保険会社も裁判所も弁護士も、この本をもとに過失割合を認定しています。

ですから、明らかに自分は悪くないのにと思われる案件でも、交通事故実務上は、残念ながら過失がでてしまうこともあります。

⑵ 過失割合は誰が決めるのか

交通事故の過失割合は、上で述べた別冊判例タイムズNo.38などを元に、当事者同士で話し合って決めます。

弁護士に依頼している場合は、過失割合の交渉は、弁護士と相手方の保険会社で行われます。

示談交渉が決裂した場合には、次のステージの訴訟などで裁判官に決めてもらうことになります。

⑶ 過失割合の交渉の注意点

過失割合について双方の主張が食い違い、交渉が難航する場合には、自分の主張する過失割合が妥当であることを示すための証拠を提示する必要があります。

例えば、過失割合を決めるうえで重要な証拠の一つとして、「刑事記録」があります。

刑事記録は、人身事故であれば、実況見分調書など事故状況を記録した書面がありますし、起訴された案件などは、当事者の事故状況の言い分を記録した供述調書もあります。

不起訴になっている場合には、供述調書まで入手できないことがほとんどです。

あとは、防犯カメラやドライブレコーダーの映像があれば、その映像もかなり参考となります。

ただし、それらの証拠には必ずしも有利な事情ばかりが書かれているわけではありませんし、カメラなどははっきり写っていない場合もありますので、これらの証拠があるからといって安心できるわけではない点に注意が必要です。

⑷ とくに有利な証拠がない場合

自分が有利な事情があり、これが真実であるのに、証拠がないことを理由に相手方がそこを争ってくる場合には、必ずしも真実のままに有利な事情が認定されるわけではありません。

この場合は弁護士が介入して裁判をしたところで、裁判所も基本的には提出された証拠に基づいて事実を認定していきますので、必ずしも被害者の方が主張する過失割合が認定されるわけではないことに留意する必要があります。

3 弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼をしますと、上で述べた過失割合の診断や、保険会社との交渉、刑事記録の取り付け等を弁護士が代理で行ってくれます。

特に保険会社との交渉は、被害者の方がご自分で行うには難しい場合も多いです。

そのため、過失割合について相手方と争う可能性がある場合には、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

証拠が無いために過失割合の交渉をあきらめてしまわれる方もいらっしゃるかもしれませんが、交通事故案件を得意とする弁護士であれば、被害者の方が気づかなかった証拠を収集し、立証に役立ててくれる可能性もあります。

まずはできる限りお早めに、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

船橋にお住まいの方であれば、当法人までご相談ください。

弁護士に依頼した場合の慰謝料の違い

1 慰謝料の基準は3つある

慰謝料の基準は、低い基準から

⑴自賠責基準

⑵任意保険会社基準

⑶裁判基準(弁護士基準とも言います)

という3つの基準があります。

⑴ 自賠責基準とは

自賠責基準とは、強制保険である自賠責保険から賠償を受ける際の基準です。

自賠責保険とは、交通事故の被害者の方に最低限の補償を行うための制度ですので、自賠責基準で損害賠償額を算定した場合、3つの基準のうち最も低額になることが多いです。

⑵ 任意保険会社基準とは

任意保険会社基準とは、各保険会社が独自に定めている基準です。

詳細な算定方法は公開されていませんが、損害賠償の算定にあたっては、先に説明した自賠責基準と同程度かそれ以上で、次に説明する裁判基準(弁護士基準)よりも低い金額であることが多いです。

⑶ 裁判基準(弁護士基準)とは

裁判基準(弁護士基準)とは、過去の裁判例に基づいた損害賠償額の基準です。

弁護士が示談交渉を行う場合や、訴訟によって損害賠償を請求する場合に、この基準が用いられます。

3つの基準の中では、最も高い金額となることが多いです。

2 慰謝料の種類は4つ

慰謝料の種類は主に以下の4つがあります。

・傷害慰謝料(入通院慰謝料)

・後遺障害慰謝料

・死亡慰謝料

・近親者慰謝料

以下、慰謝料の基準と種類の違いによって、慰謝料がどれくらい変わるのかについて説明します。

なおこの記事では、令和2年4月1日以降に発生した交通事故であることを前提にご説明します。

3 傷害慰謝料(入通院慰謝料)

傷害慰謝料は、入院ないし通院期間に対して発生する賠償項目です。

入院や通院期間が長ければ長いほど金額が大きくなりますが、期間が長くなるにつれて、上げ幅も縮小されます。

⑴ 自賠責基準での金額

ア 自賠責基準の計算方法

傷害慰謝料の自賠責基準は、1日につき4300円とされています。

具体的には、以下の金額を比べて、低い方の金額になります。

①事故日から最終通院日(打ち切り日や症状固定日のことです。)までの総通院日数(総治療期間と言ったりもします。)×4300円

②実際に通院した回数である実治療日数×4300円×2倍

イ 具体例1

総通院日数180日で実治療日数が50日の場合

①180日×4300円=77万4000円

②50日×2×4300円=43万円

そのため、低い方の金額である②が採用されて、43万円となります。

ウ 具体例2

総通院日数180日で実治療日数が100日の場合

①180日×4300円=77万4000円

②100日×2×4300円=86万円

そのため、低い方の金額である①が採用されて、77万4000円となります。

⑵ 任意保険会社基準での金額

任意保険会社基準は、一番低い自賠責基準と、一番高い裁判基準の間の金額であるため、省略します。

⑶ 弁護士基準での金額

ア 赤本基準

弁護士基準もいくつかありますが、ここでは赤本基準をご紹介します。

ちなみに「赤本」とは、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」という書籍のことを指します。

赤本基準も、むち打ち症で他覚所見がない場合には赤本別表Ⅱ(以下、「赤Ⅱ」と略します。)という基準が使用されることが多く、それ以外の骨折などのケガの場合の基準は赤本別表Ⅰ基準(以下、「赤Ⅰ」と略します。)というものが使用されることが多いです。

赤Ⅱと赤Ⅰでは、赤Ⅰの方が金額は高いです。

例えば、通院期間が180日=6か月の人は、骨折であれば、赤Ⅰ基準ですと116万円、むち打ち症であれば、赤Ⅱ基準ですと89万円という基準になっています。

イ 具体例1

前述した自賠責基準の項目の説明での具体例1、すなわち、総通院日数180日で実治療日数が50日の場合の裁判基準の慰謝料は、怪我の種類によって、赤本Ⅰであれば116万円、赤本Ⅱであれば89万円となります。

※この金額は、裁判基準満額の金額であるため、示談段階では、その80~90%の金額になることがあります。

もっとも、総通院期間に対して、通院頻度が週2~3回に達しない場合、実通院日数の3倍(赤本Ⅱの場合)~3.5倍(赤本Ⅰの場合)を修正通院期間として、慰謝料が算出されることもありますが、ここでは割愛します。

自賠責基準で算定した賠償額は43万円でしたので、弁護士に依頼した場合には、46万円~73万円も金額が変わることになります。

ウ 具体例2

総通院日数180日で実治療日数が100日の場合の裁判基準の慰謝料は、赤Ⅰの場合116万円、赤Ⅱの場合89万円です。

自賠責基準で算定した場合の賠償額は77万4000円でしたので、弁護士を入れた場合には、11万6000円~38万6000円違ってくることになります。

4 後遺障害慰謝料

⑴ 自賠責基準での金額

1級~14級の等級ごとに金額が定められています。

例えば、1級の場合別表第1の場合1650万円、別表第2の場合1150万円です。

むちうちでよくある等級の14級の場合、32万円(逸失利益も合わせると75万円)です。

⑵ 裁判基準(赤本基準)での金額

1級の場合2800万円です。

14級の場合は110万円です。

⑶ 弁護士に依頼した場合の違い

1級の場合、自賠責基準と裁判基準(弁護士基準)とでは、賠償額に1150万円~1650万円の差があることが分かります。

最も低い等級の14級でも、78万円(=110万円-32万円)の差があります。

弁護士に依頼した場合は、最も大きい金額の基準で示談を進めていくため、上記のような差額分が増額される可能性があります。

5 死亡慰謝料

自賠責基準では、死亡本人の慰謝料は400万円です。

一方、裁判基準の場合は、2000万円~2800万円と大きな差があります。

6 近親者慰謝料

被害者が重度の後遺障害を残した場合や、死亡した場合には、被害者の配偶者、子、両親、兄弟姉妹などの近親者にも、近親者慰謝料としての慰謝料請求権が認められています。

弁護士が介入していないと、そもそも近親者慰謝料としての項目すら上がっていないケースも多くあります。

弁護士に依頼することで、近親者慰謝料の項目まで賠償させることで、結果として賠償金総額が増額することになります。

後遺障害の程度や、近親者の人数にもよりますが、弁護士に依頼することで数百万円の増額が期待できることもあります。

7 交通事故の慰謝料の請求は弁護士にお任せください

このように、交通事故の慰謝料は、基準によって金額が大きく変わってきます。

そのため、弁護士に依頼をすることによって、慰謝料が大きく増額する可能性があります。

ですので、慰謝料を請求する際には、弁護士へ依頼することがおすすめです。

当法人では、皆様にご相談いただきやすいよう、電話での相談も行っております。

船橋で交通事故のことでお困りなら、まずはお気軽にご連絡ください。

交通事故に関する情報をご紹介

交通事故の被害に遭って、損害賠償の請求などに不安をお持ちの方は、当サイトに掲載された情報をご覧ください。また、当法人の弁護士にご相談ください。